Hola,

Aquí tenéis el primer capítulo de mi novela La isla de la nada. Trata sobre un diario de sueños. Unos detectives tienen que interpretar las metáforas oníricas para resolver un aparente suicidio.

LA ISLA DE LA NADA

PRIMERA

PARTE

LA

ESTRELLA MUERTA

CAPÍTULO I

Estoy

dentro de un tren parado en una estación, rodeada de mucha gente que

tiene una herida en el lugar de la boca. Tengo que llegar como sea a

mi destino, con tanta urgencia, que los nervios apenas me dejan

respirar. De repente, entre la multitud veo a mi padre. Debo pedirle

perdón. A lo mejor pierdo el tren, pero tengo que hablar con él.

Bajo corriendo por las escalerillas. Cuando dejo de asirme a la barra

metálica, algo se me desgarra. Creo recordar que son los dedos. Ya

en el andén intento gritar para llamar su atención, pero no sale

ninguna voz de mí, no puedo hablar. Él no me ha visto ni ha intuido

mi presencia, a pesar de que los muertos lo saben todo. Entre las

cabezas lo distingo saliendo por una puerta. Cuando cruzo el dintel,

todo se transforma en una gran explanada rodeada de edificios en

ruinas, y en el centro de ella hay varios corros de buitres a los que

la gente da de comer como si fueran palomas. Un hombre joven, que me

está mirando, me dice: "Ten cuidado que a veces atacan a las

personas". Yo paso con miedo entre ellos, con tanta cautela, que

cuando me quiero dar cuenta ya he perdido a mi padre y también he

perdido el tren.

Licinio

cerró La

isla de la nada y

permaneció ensimismado. A través de la ventana se veía discurrir

menos coches de lo habitual, se notaba que era el Día de los

Difuntos. Vio pasar un autobús de servicio especial hacia el

cementerio, y a gente con ramos de flores que se marchitarían en un

par de días. Se preguntó dónde estaría enterrada la autora de La

isla de la nada, en

qué lugar de Madrid habrían colocado ese cuerpo castigado por la

tortura de sus propios sueños, dónde se habrían ido su pensamiento

y su miedo, y cerró un momento los ojos tratando de imaginar la mano

femenina que había escrito ese diario en la intimidad de su

ordenador, convencida de que nadie lo iba a leer nunca.

Desde

que Licinio había empezado La

isla de la nada,

no había cesado de absorber pedazos de otra vida, de una vida que

había desgarrado a quien tenía que sumirse en ella, como quien

concibe a una rata dentro de sí mismo que, cuando crece y lucha por

salir, destroza el cuerpo que la hospeda. Así eran los sueños de

aquella mujer de veintiocho años, como ratas desesperadas por salir

a la superficie. Sueños que procedían de las alcantarillas más

sucias de la mente, sueños que la vaciaban y la herían.

Y porque él también

empezaba a sentir la herida de su propia suciedad, pensó que quizá

no debieran haber cogido el caso. Tal vez tendrían que habérselo

dejado a los psicólogos; los detectives no estaban para seguir el

rastro enfermo de la mente.

El reloj marcó en ese momento

las cuatro menos cuarto. Desde pequeño había amado las horas y las

fechas, le colocaban siempre en el momento adecuado. Pero desde hacía

unas semanas el tiempo no pasaba para él, se sentía retenido en el

mismo punto y los relojes y los calendarios no hacían sino

confundirlo.

Samala estaría a punto de

llegar. Ojalá acudiera pronto para que los roedores de su pasado no

empezaran a castigarle. Abrió una página al azar y comenzó a leer

de nuevo:

Nado

dentro de un mar gris en un día claro y sin sol. En la orilla hay un

grupo de gente, todos con togas negras. Al salir del agua, me doy

cuenta de que estoy desnuda. Un hombre muy atractivo viene hacia mí

con un velo de novia en la mano. Pero el grupo de gente me mira de

forma hostil y yo temo que alguien intente agredirme. Trato de

correr, desesperada. Pero no sé qué me pasa, no puedo moverme.

Cuando miro hacia abajo, veo mis pies enterrados en la arena. No

puedo sacarlos. Tiro y tiro de ellos con mucha fuerza. Siguen

inmóviles. Al cabo de unos minutos miro hacia atrás. Aún estoy en

la playa y todos han desaparecido. Ya no hay peligro y, sin embargo,

comienzo a llorar, desesperanzada, porque no puedo mover las piernas.

Cuántas veces había soñado

él con la vergüenza de estar desnudo, cuántas veces y cuánta

gente también lo habría hecho. Ese sueño se habría repetido de

forma indefinida, quizá durante siglos, en miles de conciencias.

Pero ella aportaba algo más: el miedo a la agresión o, para ser más

exactos, el miedo a una falsa agresión que no llegaba a ocurrir, que

no existía pero que le descubría el pánico a su propia impotencia.

La impotencia por no encontrar

a su padre en ninguno de sus sueños, por no poder escapar cuando

quería, por no poder ni moverse ni sentir... Como si en cada acto

que hubiera intentado realizar en su vida hubiera un germen demoledor

que la paralizaba antes de iniciarlo.

El ruido de unos tacones

enérgicos y desasosegados subiendo desde el portal se le mezcló con

su pensamiento. Por la brusquedad con que la llave se introducía en

la cerradura, dedujo que su compañera estaba aquella tarde de mal

humor.

La puerta de la oficina se

abrió, los tacones se afirmaron aún más y enfilaron hacia su

despacho. Samala, ojerosa y probablemente con resaca, se asomó bajo

el dintel de la puerta.

—Odio a las madres,

Licinio, las odio a todas. Me gusta este caso pero no sé si voy a

ser capaz de ponerme a las órdenes de una de ellas.

Al entrar, lanzó su bolso

sobre el sofá, cogió una lima del bote de los bolígrafos y se

repantigó sobre una de las sillas.

—No puedo con ellas, sobre

todo con las sacrificadas y me parece que nuestra doña Eulalia es de

ese estilo.

Se limó un poco el dedo

corazón y luego lo levantó para estudiarlo a contraluz.

—Tiene gracia esto de tener

que venir hoy a trabajar. Después de cinco años, de repente, le

entra la impaciencia. Yo creo que le da morbo empezar el Día de los

Difuntos.

—No despotriques contra

quien te va a dar de comer.

—Espérate a que no nos eche

veneno en la comida.

Y,

a continuación, dejó la lima en el bote y comenzó a juguetear con

el manuscrito de La

isla de la nada.

—Me

llama mucho la atención la frase con la que empieza el diario. ¿La

has leído? —buscó la primera página—. Aquí está: Siempre

he tenido la sensación de que nunca he querido a nadie, de que mi

corazón no es más que hielo vestido de carne tierna. Al único

hombre que amé lo he desquiciado y a las únicas personas que me

aman las estoy destruyendo.

Para mí que la mató el marido cuando leyó esto.

Licinio sintió que la

irritación lo dominaba. Necesitaba moverse. Se levantó con

brusquedad. Últimamente le asaltaban oleadas de rabia, pero no sabía

cómo sacarlas de su cuerpo. Su compañera debió de percatarse de

que se acordaba de Virginia porque cerró el manuscrito de golpe y

enseguida dijo:

—¿Sabes?

Ayer leyendo La

isla de la nada me

di cuenta de que oí algo de este caso hace unos cinco años. Yo

estaba cenando en casa de unos amigos de Esteban. Recuerdo que uno

comentó una noticia un poco rara, oída en un programa de esos de

radio local. Una mujer se había suicidado dejando solo un diario de

sueños. Me acuerdo que Esteban empezó a hacer comentarios macabros,

como no, sobre qué preferiríamos si nos diera por suicidarnos:

dejar una carta al juez o un diario de sueños...

—¿Qué contestaste? —la

miró mientras recordaba al pobre Esteban, el hombre caballo, el

caballero que había visto a Samala como una delicada dama a la que

había que proteger.

—Pues yo, como ya estaba un

poco hartita de Esteban y de todos sus amigos, que no eran más que

una panda de meapilas, les dije que prefería la carta porque el

psiquiatra me había puesto una temporada a estudiar mis propios

sueños y, de lo enrevesados que eran, me daba menos vergüenza que

me sorprendieran desnuda y follando en mitad calle. Se me quedaron

todos medio espantados. Primero por lo del psiquiatra y luego porque

esa gente nunca habla de follar. Sobre todo Esteban, que los escasos

meses que estuvimos saliendo se los pasó intentando reeducarme.

Sonrió satisfecha y

prosiguió:

—

Antes de dejarlos un poco

fríos para el resto de la cena, sé que alguien comentó que por

motivos éticos la familia no quería que el diario llegara a la

policía. Pero la policía lo tomó como prueba, ya sabes, porque

alguien lo tiró a la basura después de que ella muriera. Esteban,

para romper el hielo, los indujo a todos a bromear sobre qué tendría

el diario para que alguien se hubiera tomado la molestia de entrar en

una casa con fiambre.

—¿Y?

—Pues la verdad es que no

consigo acordarme a qué conclusiones llegamos. Supongo que algunas

inútiles, por supuesto. Mi ex era un hombre descafeinado, con amigos

descafeinados a su alrededor, de esos que te están intentando

cambiar para que te adaptes a las normas sociales, un niño bueno

cargado de razones y de crueldades y que no te respeta nada como

persona.

Licinio notó que Samala se

iba enfadando a medida que lo contaba. Su cuerpo se erguía mientras

el ritmo de la voz se aceleraba.

—Creo que no he conocido a

nadie más cruel que la gente meapilas. A ti te caía bien, no sé

por qué razón, pero te aseguro que detrás de él no había más

que mierda. Menos mal que me di cuenta porque ya empezábamos a hacer

planes más trascendentes.

Para Esteban los planes

trascendentes serían los de boda religiosa, para Samala consistirían

en la convivencia. En realidad no hubieran llegado muy lejos como

pareja.

—En esa familia se trataba a

las personas como una oveja. Ahí si entrabas a formar parte de “el

apellido“, no te dejaban en paz ni a sol ni a sombra, tenías que

estar con ellos y vestir como ellos querían. Adiós minifaldas,

películas en salas de versión original, cursos después del

trabajo... La verdad es que tuve mucha visión dejándolo.

Samala le había contado la

misma historia más de una vez. Parecía como si lo de Esteban le

hubiera costado dejarlo y aún trataba de convencerse de que había

hecho lo mejor.

—A mí Esteban me caía muy

bien, pero en realidad no pegabais —dijo para apaciguarle.

Notó que el rostro de Samala

se distendía. Pero lejos de hacerla callar, se entusiasmó.

—¿Te he contado lo de la

bisabuela que encerraron en un sótano para que no se casara con un

comerciante? Es una historia de familia que cuentan en plan gracioso,

pero que en realidad refleja la mentalidad de ellos, aunque ahora

vayan de modernos. Por no hablarte de la tía que incapacitaron, esa

ya en los años cincuenta. Tienen una tía vieja, fea y atontada que

por lo visto de joven era una belleza y se enamoró de un individuo

casado. Bueno, pues la familia la cogió, la declaró loca, la

metieron en un psiquiátrico sin tener ni una enfermedad mental; a

los cinco años salió medio atontada y gruesa y el individuo casado

ya no quiso saber nada de ella. Ni él ni ningún otro. Recuerdo que

Esteban me contaba aquello como una broma y que a mí me parecía

una tragedia. Me entraban ganas de llorar...

Licinio miró el reloj. Samala

estaba demasiado enfrascada para medir el tiempo y la interrumpió:

—Ya son las cuatro, Samala.

Vámonos.

El

detective estaba incómodo. La voz aguda de Eulalia Somosierra lo

ponía nervioso. La sentía como un llanto sin solucionar. Sentados

los tres alrededor de la mesa, se encorvaba sin suficiente lugar para

estirar las piernas y, sobre todo, sin escapatoria. Había algo en

ese salón con paredes forradas de madera que le intranquilizaba. Y

no sabía qué, porque la bandeja de dulces, las fotografías sobre

la repisa, la luz difuminada a través de los visillos, armonizaban

con el entorno. Y sin embargo sentía inútilmente la necesidad de

que su mirada tropezara con un objeto que rompiera aquella armonía

marrón un tanto decadente.

Eulalia se llevó a los labios

la servilleta de hilo y dijo:

—A las once y media de la

noche, yo ya estaba acostada y Leona me despertó. Entró en mi

cuarto sin llamar. "Se tiene que vestir, señora”. Yo no

entendí por qué me decía eso. Di media vuelta y seguí durmiendo.

Pero ella vino hasta mi cama y me despertó. Entonces, la oí llorar

mientras me zarandeaba enloquecida. Encendí la lamparilla y vi que

tenía los ojos rojos "¿Qué pasa?", le pregunté. "Que

la señorita ha muerto", respondió. "Dese prisa si quiere

ver cómo fue".

—¿Se lo dijo así?

—preguntó Samala.

—Me lo dijo así, de una

puñalada —Eulalia movió la cucharilla del café con furia

mientras cerraba los ojos para contener las lágrimas—. Este tipo

de gente, ya se sabe, puede tener un gran corazón pero son muy

brutos —dio un sorbo—. No recuerdo muy bien lo que pasó. Sé que

se me agarrotó el pecho. Me vestí automáticamente. Me habían

dicho lo peor, y en mi desesperación aún pensaba que se habían

equivocado. Mi hermano Roberto vino enseguida, el pobre, siempre tan

bueno... Llegamos a la casa de mi hija. Allí estaba todo acordonado

por la policía. Creo que Roberto habló con alguien, no me acuerdo

muy bien de esos momentos. Por el camino me dieron el pésame. Y en

ese momento me derrumbé.

Eulalia hizo ademán de

secarse las lágrimas.

—No les importa que llore,

¿verdad?

Licinio lo negó con un

movimiento de cabeza. Se fijó en cómo la anfitriona, hundida en el

sofá, envuelta en aquella soledad marrón, se sacaba un pañuelo de

hilo del bolsillo de su traje chaqueta para sonarse la nariz y

continuar.

—Cada vez que hurgo en la

herida, el dolor me ataca — guardó el pañuelo—. Me subieron al

piso entre Roberto y un policía. Me preguntaron si estaba preparada

para ver el cadáver. Yo le dije que sí. Nada más entrar vi a mi

yerno en la sala, lo estaban interrogando. Cruzamos las miradas sin

decirnos nada. Luego fui hacia el baño. Mi hija estaba en la bañera

—se llevó la mano a la boca como si fuera a contener un grito—.

Había sangre por todas partes —rompió a llorar—. Estaba en la

bañera toda sucia, toda rodeada de rojo.

Eulalia se levantó.

—Perdonen. No quiero

hacerles una escena.

—Lo podemos dejar para otro

día, si quiere —dijo Licinio, confuso. Se sentía mal por provocar

la resurrección de un dolor—. O incluso esos detalles los podemos

ver en los informes.

—No, otro día va a ser

igual. Prefiero acabar hoy.

—¿Quién más estaba allí?

—preguntó Licinio.

—No tuve ojos nada más que

para el cuerpo de mi hija —su voz había adquirido un tono más

lento—. Sé que me dejaron pasar, e inclinada sobre la bañera me

pregunté qué diferencia había entre estar vacía o llena, entre

aquella noche o la anterior. Hasta que empecé a pedir a gritos que

alguien volviera a meter toda la sangre dentro de su cuerpo —volvió

a sentarse y cruzó las piernas—. No me acuerdo de más. No sabía

qué hacer. Le dije a Roberto que me llevara con Javier, mi yerno.

Necesitaba verlo, abrazarlo. Pero él —movió la cabeza de un lado

a otro— ¡qué hombre!, ni siquiera en aquel momento quiso olvidar.

Le dijo a la policía que no quería ni verme. Luego me enseñaron

una bolsa de plástico negra, de las de basura. Olía mal. El

ordenador estaba dentro. Sí, era el suyo, era la misma marca, un

olivetti portátil. Aún recuerdo el primer día que lo trajo a casa.

Sería un año antes de casarse con ese... prefiero no hablar porque

la hizo una desgraciada. Nadie se podía imaginar que esa máquina

iba a durar más que ella.

Él

se acordó de los informes de la policía. En el ordenador solo

estaba metido el programa de tratamiento de texto y para lo único

que lo había usado la víctima era para escribir el diario de sueños

que ella misma había titulado La

isla de la nada.

No se encontró nada más.

—Y ya, nada. Roberto me

llevó a casa. Me dieron algo más para dormir, unos tranquilizantes.

Empezó a ponerse más

nerviosa y alargó una mano hacia el plato de pastas.

—Luego vino la autopsia.

Comenzó a masticar con

ansiedad.

—Yo me negué pero tuvieron

que hacérsela.

El detective se percató que

su compañera examinaba con una frialdad fingida las galletas

cubiertas de chocolate y cogió una mientras preguntaba:

—¿Le encontraron algo?

—Sí, el desayuno. No sé

para qué se nutrió... El desayuno y unas cuantas pastillas de

valium. La suficiente cantidad para no morirse, pero sí para

atontarse y no salir de la bañera en cuanto la sangre empezara a

fluir.

—Ya he leído que no había

huellas... —indicó Licinio.

—No, por la casa no había

huellas, solo las suyas y las de Javier, lógico. En cuanto al

resultado de la investigación la policía lo consideró suicidio,

pero hay cosas que no encajan. El contenedor de la basura donde

apareció el ordenador estuvo en un cuarto cerrado hasta las siete de

la tarde. Ella, mi hija —tragó un poco de saliva— murió a las

once de la mañana, estuvo muerta durante todo el día. Muerta y sin

su madre... —movió la cabeza de un lado a otro lamentándolo—

¿Quién tiró el ordenador a la basura?

Licinio se preguntó quién y

para qué, porque no tenía sentido. Quizás a nadie le hubiera

llamado la atención el diario de sueños si no fuera porque una

persona, después del crimen o del suicidio, se molestó en intentar

deshacerse de él. Todo hubiera quedado como suicidio, si no hubiera

aparecido esa persona que entró sin forzar puertas ni ventanas y se

llevó una sola cosa de la casa. El caso era muy simple pero un solo

detalle lo complicaba.

—Una pregunta respecto a su

hija —Licinio miró fijamente a Eulalia— los informes de la

policía resaltan que era muy extraño lo de la ingestión de

medicamentos, ya que ella nunca tomaba nada.

A Eulalia le costó responder,

pero al final lo hizo, moviendo la cabeza de un lado a otro.

—No, era muy rara. Muy

buena, pero muy rara. Sentía absoluto rechazo hacia las medicinas,

no tomaba absolutamente nada. Yo alguna vez le recomendé alguna

porque tenía muchos problemas de sueño, pero fue inútil.

Se quedó un momento absorta

y prosiguió:

—Lo que aún no le perdono

es que muriera con mis medicinas. Por lo visto, vino unos días

antes, coincidiendo con el día libre de Leona. Aprovechó que no

estábamos en casa, supongo que para robármelas. El portero me lo

contó más tarde y me extrañó mucho. La verdad es que esos días

eché de menos las pastillas, pero no las relacioné con mi hija…

Ya saben, por esa aversión que tenía a los medicamentos.

—Su yerno, ¿a qué hora

llegó ese día? —preguntó Samala.

—A las diez y media de la

noche —Eulalia cogió una pasta redonda—. Tuvo una reunión que

duró hasta las nueve, ocho o diez horas después de que ella se

suicidara... Luego se fue a tomar unas cañas con los compañeros.

Por lo visto, según la policía, dejó un par de mensajes en el

contestador, avisando que llegaría tarde. Se pasaba demasiado tiempo

trabajando o, por lo menos, eso decía. Me pregunto si ahora trabaja

lo mismo... —estrujó la servilleta en su mano—. Lo que está

claro es que tuvo coartada durante todo el día. La policía lo

investigó como el principal sospechoso y no le encontraron amantes,

ni nada de eso.

Licinio cogió una galleta en

forma de concha. Estaba un poco desmigajada y se le quedó un trozo

en la bandeja.

—¿Piensa que fue él?

¿Quiere que nos centremos en él?

—Pienso que fue alguien

—Eulalia lo miró contrariada. Por alguna razón, no le había

gustado esa pregunta tan directa—. O él u otro. Encuéntrenlo. Yo

no siento simpatía por mi yerno y no lo oculto. Pero quiero que haya

un culpable, quiero que cojan a la persona que tiró aquel ordenador

a la basura.

Los dos visitantes

permanecieron un momento en silencio. Se oyeron ruidos de cristales

en el salón contiguo. A continuación una mujer entró con otra

bandeja de dulces y licor.

—Gracias, Leona, está en

todo.

Eulalia había dicho esto casi

sin mirarla, como si estuviera acostumbrada a los detalles

espontáneos de la recién llegada. Esta fue colocando, con mucho

cuidado para no interrumpir, las tres copas sobre la mesa. Licinio se

fijó en la melena agriada, como una mañana grisácea de noviembre,

los ojos azules desteñidos, enmarcada en una cara que parecía

lavada con lejía. Esa debía ser la mujer que tan mal supo dar la

noticia. Algo en ella le desagradó.

—Mi hija, como ya saben, era

manca —dijo Eulalia mientras Leona ponía la botella sobre la mesa—

nació así —siguió los movimientos de Leona con la mirada— solo

tenía un muñón a la altura del codo en el brazo derecho. Siempre

ha llevado brazo ortopédico. Por el muñón fue por donde la

mataron. Le dieron tal tajo con el cuchillo que se desangró

prontísimo.

Licinio le dijo:

—Tenemos que preguntárselo

para saber más detalles de su vida; el hecho ser manca, ¿cómo le

afectó? —observó que Leona fruncía el ceño. Había tocado algún

punto débil— ¿Se sentía más débil o, bueno, incluso más

agredida que otras personas?

Le pareció que la atmósfera

se volvía tensa. Leona ya había colocado la última copa y la

botella de licor de avellana sobre la mesa, y llenaba la bandeja con

las tazas usadas por el café, con movimientos que a Licinio le

parecieron bruscos, lentos y contenidos. Eulalia en un gesto ansioso

y torpe cogió la botella y sirvió el licor.

—Sí, claro, sí que lo era,

la pobrecita... Pero aprendió pronto a sacarle partido con su padre.

Le consentía todos los caprichos —dio un suspiro—. Yo siempre he

tenido el papel de la mala, la severa. Para mí, hubiera sido más

fácil consentirle todo.

—Bueno —dijo Samala—

eso pasa siempre. Todas las madres son iguales. A mí me pasaba lo

mismo con la mía, pero luego cuando ya eres mayor, lo agradeces.

Nunca acababa de acostumbrarse

a la capacidad para mentir de su compañera. Oyó como a sus espaldas

Leona cerraba la puerta y abandonaba la habitación.

Eulalia suspiró.

—Sí, es muy difícil ser

madre.

Ambas mujeres mantuvieron una

mirada cómplice. Su compañera ya le había preparado el estado

anímico, le había abierto puertas y se apresuró a decir:

—Háblenos de su marido. Ya

sé que cuando murió su hija él llevaba once años muerto pero nos

gustaría que nos diera una idea general de cómo era.

La anfitriona con voz apenada

y nerviosa dijo:

—Me dio muchos disgustos...

—y se puso la mano derecha sobre el pecho izquierdo, como si se le

fuera a salir el corazón.

El detective miró la mano de

Samala que temblaba al coger el vaso. Algo le pasaba porque estaba

más nerviosa que de costumbre, como si se le hubiera contagiado la

ansiedad con la que hablaba Eulalia.

—Yo he tenido una vida muy

dura, infelicidad por todas partes... Por desgracia, antes era así.

Soportas todo de un hombre educado a la antigua y un buen día te das

cuenta que tiene una amante. Yo me hubiera divorciado pero aguanté

por la niña. Eso siempre es mejor que estar separados. Pero los

niños, ya se sabe, a veces tienen más recursos de los que creemos.

Sabía llevar muy bien a su padre, le sacaba todo lo que quería —dio

un sorbo a la taza— a veces incluso más que yo.

Licinio vio cómo su compañera

se inclinaba un poco sobre la mesa mientras decía:

—Es curioso pero a mí no me

ha dado esa sensación en los sueños. En muchísimos de ellos va

detrás de su padre pero en ninguno logra alcanzarlo.

Reconoció aquel sutil tono

depredador de Samala. No entendía por qué había salido en defensa

de la víctima, cuando hacía un momento fingía solidarizarse con la

madre. Eulalia dio un respingo con la copa en la mano.

—¿No?

La voz de sorpresa de la

anfitriona lo alertó y se dio cuenta de que esta, seguramente por no

sufrir más, por no ahondar más en la herida, no había leído el

diario de su hija o, si lo había hecho, no había intentado buscarle

un sentido. Vio cómo Samala alargaba la mano y cogía su carpeta en

busca de su oportunidad para meter el estilete.

—Me gustaría comentar con

usted un par de sueños, Eulalia, para que me dé su opinión.

El cuerpo de Eulalia se tensó

como la cuerda de un arco, pero no se atrevió a reconocer su

ignorancia sobre la conciencia de su hija.

—Hay algunos —continuó la

detective— no sé cómo decirle, muy obsesivos respecto a su padre.

Se le va de las manos cada vez que lo intenta alcanzar, se le

escapa...

El gesto de la anfitriona se

paralizó. Licinio no entendía la actitud de su compañera, pero

estaba dando resultados interesantes.

—Su hija tiene muchísimos

sueños en los que siempre está huyendo, buscando un lugar seguro y,

cuando aparece la oportunidad de ponerse a salvo, siempre la pierde

porque a última hora le da por buscar el rastro de su padre. ¡Qué

extraño!, ¿verdad? Y nunca lo encuentra por la impotencia que

siente. Siempre hay algo demoledor por encima de ella que la

inmoviliza, le destroza partes del cuerpo o le acusa de un acto que

ha sido mal interpretado... Algo externo y muy superior, muy fuerte.

El rostro de Eulalia continuó

inmóvil. Samala se inclinó aún más sobre la mesa y con tono

inocente, le dijo:

—¿Tenía algún motivo para

sentirse insegura o amenazada?

La interrogada bajó la mirada

y jugueteó con la copa.

—Conmigo no, desde luego.

Quizá lo haya tenido luego con el sinvergüenza de su marido.

—Pero eso es lo curioso, que

en cuanto Javier aparece en su mundo onírico, suponemos que es

cuando lo conoce en la realidad, porque desgraciadamente su hija no

fechaba lo que escribía, tiene un último sueño con su padre. Ya no

vuelve a evocarlo más y desaparece la sensación de peligro. Yo creo

que en cuanto conoció a su novio, cuando Javier empieza a aparecer

en sus sueños, dejó de añorar a su padre, pero no entiendo por

qué.

Era mentira. Su compañera

también se había dado cuenta de la ignorancia de Eulalia sobre el

diario de su hija y estaba mintiendo de nuevo. Pero esta vez no sabía

con qué fin; era más un ataque que la preparación de un estado

anímico. Licinio recordó que cuando Javier había aparecido en las

fantasías oníricas de la víctima, esta no había dejado de soñar

con su padre, ni de sentirse culpable ante él. Incluso lo extraño

era que la culpabilidad se acentuaba a medida que se avanzaba en el

diario.

Pero debía de haber

presionado algún resorte extraño del corazón de la entrevistada,

puesto que su rostro se endureció aún más. El cristal resonó casi

metálico y Eulalia dejó de juguetear con la copa sobre la mesa.

Había perdido ese matiz patético y permanecía silenciosa y

paralizada. Licinio percibió que estaba confusa, quizá por no saber

si tomarse esas palabras como una agresión. Pero, a pesar de todo,

reaccionó con cierta dignidad.

—Y ese último sueño,

¿cuál es?

Vio como Samala buscaba entre

las hojas de su manuscrito, haciendo ruido cada vez que pasaba una

página. La conocía lo suficiente para darse cuenta de que había

rencor en esa lentitud intencionada. Por fin, reconoció el que

estaba buscando pues comenzó a leer:

Bajo

por unas escaleras mecánicas. Al principio son de unos grandes

almacenes pero poco a poco voy atravesando paisajes de hogares,

gentes a las que veo comer sentadas a la mesa, durmiendo en sus camas

o desnudándose en el baño... No puedo pararme a hablar con ellos

porque estoy siguiendo a mi padre para contárselo. Después de estar

así un rato, lo alcanzo. Reboso de felicidad. Por fin puedo, por fin

ha llegado el momento que tanto he esperado. "Papá", le

digo, "tengo que hablar contigo. Tengo que darte una

explicación". Los dos nos bajamos de las escaleras y nos

quedamos en una estancia de color de oro. De repente, al mirarlo cara

a cara por primera vez después de su muerte, me viene un pensamiento

a la cabeza: "Nunca me va a perdonar", me repito. La pared

de oro se transforma en hielo y miro mis ropas. Ahora soy una mendiga

muy sucia vestida con harapos: lo he perdido todo. Tengo miedo de que

me tome por una impostora, de que no me reconozca como hija.

Entonces, al tocarme la boca siento el chapoteo de la sangre. Intento

gritar pero no puedo porque solo tengo una herida grande entre la

nariz y la barbilla. Me he despertado llorando de soledad y de rabia.

Se hizo un silencio muy tenso.

Eulalia se había quedado callada, con la mirada puesta sobre el

mantel y balanceándose un poco, como si en ese momento el bordado de

cerezas fuera el punto más importante del mundo y del que nunca

debiera desasirse. Ambos investigadores la dejaron mientras la

observaban. Al final, levantó la vista y los miró dolida. Licinio

supo que intentaba contener su dolor con el balanceo torpe de su

cuerpo.

—Hacía ya años que había

muerto Juan María —murmuró al fin— y aún seguía soñando con

él. ¿Que qué intentaba decirle? No lo sé ni yo. Cualquier cosa.

Hacía lo que quería. Es normal que soñara lo que le viniera en

gana. Nunca entendí a mi hija. Era tan, no sé cómo decirlo,

extraña. Nunca sabías lo que estaba pensando. No confiaba en mí lo

más mínimo. Creo que nunca confió en nadie.

Después de decir esto, miró

el reloj.

—Ha sido una conversación

muy dura para mí, estoy agotada —se llevó la mano al pecho—.

Tenéis el diario, los informes de la policía y las direcciones. Con

eso podéis empezar.

Los tres se levantaron y

Eulalia les guió hasta el recibidor. Licinio oyó a Leona recogiendo

ya las copas. Se daba prisa en colocar todo en su sitio.

—Lo he pasado mal, pero

tenía que hacerlo.

Samala extendió la mano para

despedirse y Licinio hizo a continuación lo mismo. Eulalia les abrió

la puerta y la cerró en cuanto salieron al rellano.

Una vez en la calle, se

dirigieron hacia el coche paseando por la acera que daba al Parque

del Oeste. Solo se oía el crujido de las hojas secas y ambos iban

callados, respetando la muerte de la vegetación. Él se volvió para

mirar a su compañera que tenía la vista puesta en los árboles

amarillos. Nunca la había visto así, tan ida, tan alejada, tan

rencorosa.

—¿Qué te ha pasado? —le

preguntó.

Ella se sobresaltó.

—No me gustan las madres,

ya te lo he dicho. Y me he puesto muy nerviosa cuando he visto cómo

te engatusaba.

—A mí no me ha engatusado

nadie —Licinio sintió herido su amor propio—. Es una mujer que

me inspira compasión, pero eso no quiere decir que sea inofensiva.

Ella no le respondió, pero no

se había quedado muy convencida, como si en su interior estuviera

rumiando los pensamientos.

—Teatro —dijo por fin—

mucho teatro es lo que tiene esta. No me gusta. Mucha conciencia de

madre. Me pone nerviosa.

—Y tú mucha

predisposición. Estás prejuzgando. No debes perder la objetividad.

—Consejitos no, por favor,

los odio. Que me caiga mal la Eulalia no significa que no sepa cómo

hacer mi trabajo.

Y permaneció callada un

momento.

—Pero —saltó ella de

nuevo— ¿quién coño tiraría un ordenador entero a la basura? Hay

que ser animal. Parece una auténtica provocación para llamar la

atención...

—Alguien que tuviera mucha

prisa, a quien se le estuviera acabando el tiempo.

—... el yerno no le gusta.

No lo ha disimulado tampoco, en eso ha sido sincera. Lo considera

culpable, directo o indirecto.

Ya dentro del coche Samala

seguía comentando mientras maniobraba:

—Va un poco de víctima

aunque también es normal en las mujeres de esa generación. El único

recurso que tienen es despertar la compasión.

Giró el cuerpo para recular y

continuó:

—Lo único que espero es

que nos haya contratado por una sospecha real y no por una guerra

doméstica.

A las ocho de la tarde del

sábado, Licinio llegaba a su casa con la compra hecha. Por fortuna,

aún quedaba algún supermercado en Madrid que abría durante los

puentes. Odiaba los puentes y no tener que ir a trabajar. Odiaba

tanto tiempo libre y que afuera estuviera tan oscuro.

Quería volcarse por completo

en el nuevo caso. Sentía que la persona central, la autora del

diario de sueños, había vivido sobre un témpano de hielo, quemada

por el frío, excluida y rota. Eso era lo que él quería sentir,

quemaduras, porque después del abandono de Virginia dentro de él no

había nada excepto nostalgia y autocompasión, y le atemorizaba la

idea de que fuera así para siempre.

Virginia le había dicho

cientos de veces que era un hombre con demasiada intimidad, un

solitario que temía destaparse ante los demás. Siempre le había

hecho gracia su lenguaje, su manera de ver las cosas. Pero en ese

momento ese exceso de intimidad se le hacía duro y le daba rabia

sentirse triste. Lo consideraba una pérdida de tiempo. Cualquier

otra mujer le daría lo mismo que ella y, sin embargo, ahora le

resultaba difícil sustituirla.

Pulsó el botón del

contestador automático para oír algún mensaje de ella, pero no le

había llamado.

Fue

a la cocina y comenzó a sacar la compra: las uvas, los embutidos, la

carne... Colocó todo en su sitio de manera minuciosa. Se quedó un

momento pensativo frente a los sobres de Sopa

para uno y

los guardó enseguida en el armario. La vida tenía que ser

movimiento, no pararse.

Sacó el paquete de carne de

una de las bolsas. Congelaría el cordero en pequeñas porciones

diarias de la misma forma que un tablero de ajedrez se dividía en

escaques. Mientras los iba metiendo en los contenedores, un coágulo

de sangre le llamó la atención y le hizo recordar la sangre

coagulada en el cuarto de baño de la víctima.

Cerró los ojos para que ese

pequeño punto, esa porción de vida retenida y fosilizada, le

trajera a la memoria la escena del crimen que había visto en las

fotos del forense.

Ella

había dejado

su brazo derecho en el

borde de la bañera, ni dentro ni fuera, sino en medio, de modo que

después del corte tan profundo que se hizo o le hicieron con el

cuchillo de cocina, la sangre se había bifurcado en dos caminos: uno

siguiendo la curva sinuosa de la porcelana y otro derramándose

abrupta por las baldosas y rebotando furiosa contra el suelo.

Mientras el cuerpo había

empezado a tornarse rígido, la sangre rosada lamía su cuerpo en la

bañera. Era difícil atisbar un poco de belleza en aquel cuerpo

pálido, en el rictus rígido, en las ojeras marcadas, pero durante

su vida pudo haberlo sido porque las fotos de la víctima viva le

hablaban de suavidad en las formas y amabilidad en los labios, y de

cierta dulzura absorta en el rostro, quizás para los demás pero

nunca para sí misma.

Nunca para sí misma porque

sus sueños la taladraban y hundían en el cieno de la misma manera

que su mano izquierda muerta con la que asía el cuchillo, reposando

sobre el sexo, se hundía en la capa sucia del agua mezclada con la

sangre. El bote de pastillas, ya vacío, había sido arrojado

descuidadamente por el cuarto de baño, y lo mismo había ocurrido

con una copa de cristal, utilizada para ingerirlas. Lo único que no

estaba en desorden era su brazo ortopédico colocado cuidadosamente

sobre el taburete. Sangre, demasiado sangre, le había parecido a

Licinio. El corte, si se lo había dado ella misma tal y como

insistía el forense, lo había hecho con perfeccionismo, con rencor

y sin retorno porque había sido profundísimo, de forma que podía

haber muerto en tan solo media hora.

Se imaginó a una mujer

desnuda en una bañera clavándose con rabia un cuchillo en un muñón.

Pero le desagradó tanto que abrió los ojos para continuar con su

tarea. Cuando abrió el congelador para colocar los alimentos, fue

como si sintiera el frío de aquella casa que durante doce horas

había albergado un cadáver solitario.

La frialdad le llevó a buscar

la calidez del comedor donde, ya en su sillón de orejas, encendió

la luz de la lámpara. Echó de menos, como todas las tardes desde

hacía un tiempo, tener un perro, un animal fiel que nunca lo

abandonara.

Mientras abría el diario, la

figura de Eulalia le invadió la memoria. Sus palabras habían sido

como una raíz que absorbía toda el agua de su alrededor, como si

robara energía a las personas que se le acercaran, porque él se

había quedado en un estado de agotamiento ansioso. En aquel cuerpo

ya viejo, que adoptaba siempre forma de curva, y en los gestos de

retorcer la mano había una succión avara y enterrada que luchaba

por darse a conocer. Quizá fuera por el dolor de haber perdido a su

hija y de no perdonar vivir en soledad.

La vida no debía de haberla

tratado mal puesto que era una señora de un barrio bien de Madrid,

un tipo humano que daba ya los últimos coletazos y que a la vez se

reencarnaba en formas distintas en las nuevas generaciones. Pero su

hija tenía que haber sido distinta. Su hija con esos sueños, con

esa pasión por sacar una vida primitiva hacia fuera, en vez de

esconderla o de conformarse con aquella armonía marrón, no podía

estar vertida en un mundo donde la imagen y la luz era lo único que

se reconocía. Quizá porque ese no era un lugar para mujeres mancas,

era un mundo para mujeres aparentemente completas.

Se recostó en el sillón

buscando una postura cómoda y fue hojeando rápidamente las páginas

leídas y releídas varias veces, marcadas con bolígrafo. Eulalia

era como una planta sedienta. Pero, por una razón oscura, apenas

había calado en el subconsciente de su hija, ya que esta había

soñado continuamente con su padre y poco con su madre. Como si no

hubiera habido conexión íntima con la madre real, a pesar de haber

vivido tantos años a solas con ella.

Camino

con una mujer que es mi madre pero no coincide con mi madre real…,

leyó Licinio y pasó de hoja buscando algo más. Voy

en un autobús camino de un manicomio y una mujer desconocida, que

dice ser mi madre, me obliga a saltar para que no me encierren...

Siguió buscando. Siempre

había una suplantación de la figura de la madre. Por fin, dio con

algo que le interesaba:

Es

Nochebuena, debe de ser hace años, casi después de la muerte de mi

padre porque estoy muy sola. Alrededor todo es negro. Delante de mí

tengo un radiocasete para grabar un mensaje de Navidad a mi madre.

Pero me siento tan mal, tan sola y tan culpable que cuando lo

enchufo, solo me salen llantos y gemidos. No puedo parar de llorar ni

de gemir, ni tampoco desconectar el aparato porque el desamparo que

siento, quizás un castigo que merezco, no me deja mover los

músculos. A continuación, estoy en una habitación con mi madre.

Han pasado muchos meses, tal vez años. Mi madre me sonríe y saca de

un cajón la cinta. Me avergüenzo al verla. Ni siquiera sé cómo ha

llegado hasta ella. Le suplico que no la ponga delante de mí. Sin

hacerme caso, lo hace y las dos escuchamos mi llanto y mis gemidos.

Yo siento un profundo malestar de que mi intimidad quede tan desnuda

delante de ella. El gemido y los llantos se repiten continuamente.

Cuando se acaba, mi madre me mira con sorpresa y me dice: "Hija

mía, ¿no te da vergüenza grabarme una cinta en la que estás

haciendo el amor con un hombre?"

Se quedó pensativo durante un

rato. Era un sueño muy raro, sin embargo, le estaba dando claves muy

importantes sobre la relación. Si se avergonzaba tanto de que su

madre la oyera llorar, si sentía su intimidad tan violada que hasta

la equiparaba a que la oyera haciendo el amor, eso significaba que la

relación hija-madre había estado dominada por un gran pudor

emocional, al menos por parte de la más joven.

Evocó

otra vez la imagen de Eulalia diciendo mi

hija.

Siempre recalcaba el posesivo como si aún después de muerta no

hubiera cortado el cordón umbilical, como si no aceptara que ya no

pertenecía a la vida.

Pero en los sueños de la

víctima apenas aparecía su madre. Era una relación descompensada.

O tal vez fuera la muerte la que había dotado a Eulalia de esa

mentalidad carnívora respecto a su hija, la de los buitres que

aparentaban ser palomas, como si aún necesitara alimentarse de ella,

incluso ya cadáver.

Desde su sillón miró por la

ventana. El tráfico de la calle rompía el silencio de su salón.

...quizás

un castigo que merezco...

Volvió a leer. Eso no era una sensación, era un juicio en presente

emitido no desde el mundo de los sueños, sino desde el real.

Se levantó a dar vueltas por

la habitación y permaneció un rato mirando a los objetos sin ver

ninguno. En la vida real, por lo que podía deducir a través de los

sueños, la víctima estaba convencida de que se merecía un castigo.

Cualquier hecho destructivo lo hubiera recibido con los brazos

abiertos puesto que ya se lo esperaba. Lo que en ese momento tenía

que plantearse era si de verdad hizo algo terrible que le llevaba a

juzgarse de esa manera o si, simplemente, estar durante años

conviviendo con el patetismo de Eulalia, le había estructurado una

mente lóbrega y culpable.

Al recordar los sueños con el

padre, pensó que podría ser que no tuvieran importancia, que

simplemente el padre significara una parte de su pasado que debía

matar y que, por tanto, la aparición de Javier, su marido, marcó el

principio y el fin de un ciclo de su vida. Pero el hecho de que

siempre tuviera algo que decirle desbarataba esta posibilidad. Debían

bucear más en el mundo de la víctima.

Cerró

el diario, y volvió a leer en su cubierta como otras tantas veces:

La

isla de la nada.

Quizás esa fuera la gran amenaza de ese caso, que tras

investigaciones y rastreos de los sueños no encontraran nada más

que una isla vacía. Nada tenía sentido, ni que fuera un suicidio ni

que no lo fuera. En el primer caso, la persona que había puesto el

ordenador en la basura quiso tapar algo sucio, algo que creía que

estaba en la mente y en el diario de la víctima y que ahora mismo él

podía estar leyendo sin darse cuenta porque no sabía interpretarlo.

O, simplemente, quiso confundir, hacer creer que había sido un

asesinato. En el segundo caso, si estaban ante un asesinato, había

sido un crimen perfecto: no había huellas ni señales de violencia;

las puertas y las ventanas no habían sido forzadas; nadie había

oído nada extraño, hasta el punto de que cuando se cerró el caso,

la policía aseguró que no había ninguna duda en que había sido un

suicidio. Pero otra vez era el ordenador en la basura lo que

desquiciaba todo, lo que hacía que siempre sobrara una pieza en

aquel rompecabezas tan bien encajado.

Se le había ido demasiado

tiempo pensando. Dejó el cuaderno sobre la mesa y comenzó a hacer

la cena para acostarse pronto y no acordarse de que estaba solo.

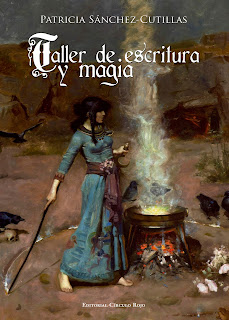

Patricia Sánchez-Cutillas, La isla de la nada

La novela está en Amazon en formato ebook y también como libro.

https://www.amazon.es/isla-nada-Patricia-S%C3%A1nchez-Cutillas-ebook/dp/B0134NGUPS

patricia@talleresdeescrituracreativa.es

http://www.talleresdeescrituracreativa.es